العراق بين صناديق الاقتراع وأنابيب النفط: قراءة معمقة في زيارة السوداني إلى أربيل واتفاق استئناف تصدير نفط إقليم كردستان

في لحظة سياسية واقتصادية دقيقة، يقف العراق عند تقاطع حاسم يجمع بين تحديات الديمقراطية ومتطلبات الاقتصاد الريعي. فبين صناديق الاقتراع التي تحدد ملامح السلطة وأنابيب النفط التي ترسم حدود النفوذ الاقتصادي، تتشكل ملامح مرحلة جديدة من العلاقة المعقدة بين بغداد وأربيل.

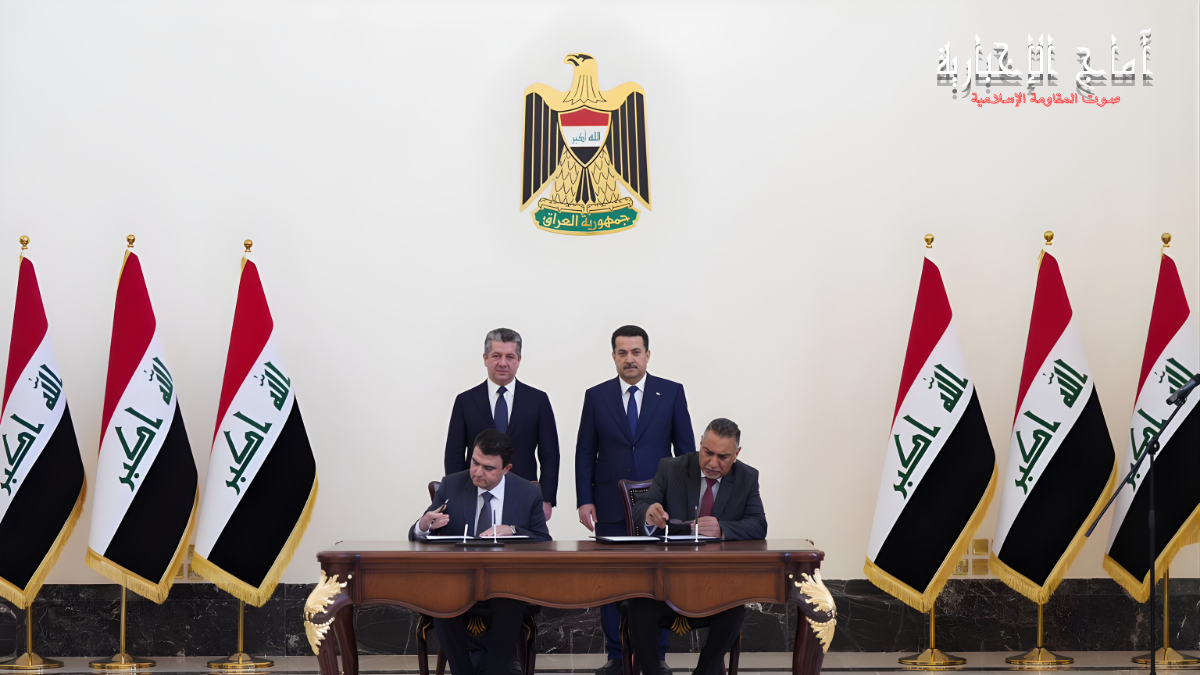

وفي هذا السياق، تأتي زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى أربيل ولقائه برئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني كمحطة محورية تعكس إدراك الطرفين لحساسية التوازن بين المصالح السياسية والاقتصادية في ظل اقتراب الاستحقاق الانتخابي.

تشير هذه الزيارة إلى تحول في منهج إدارة الخلافات المزمنة بين المركز والإقليم، خاصة فيما يتعلق بملف تصدير نفط كردستان الذي شكّل على مدى سنوات محور نزاع قانوني ومالي معقد. فالاتفاق الأخير على استئناف التصدير لا يمثل مجرد تسوية فنية، بل يعكس رغبة سياسية مزدوجة في تحقيق استقرار اقتصادي مرحلي يخفف من ضغوط الداخل، ويبعث برسالة طمأنة إلى الشركاء الإقليميين والدوليين حول جدية بغداد في إدارة مواردها ضمن إطار وطني متوازن.

تتداخل في هذا المشهد اعتبارات الانتخابات المقبلة مع ملف النفط، إذ يسعى السوداني إلى تعزيز موقعه السياسي عبر بناء توافقات مع القوى الكردية، في حين يرى الإقليم في هذه اللحظة فرصة لإعادة تثبيت موقعه كشريك اقتصادي لا غنى عنه في معادلة الحكم العراقي. وهكذا، تتقاطع الاعتبارات السياسية مع المصالح الاقتصادية في مشهد معقد يعكس ديناميكيات السلطة والثروة في العراق الحديث.

إن قراءة هذه التطورات تتطلب تحليلاً معمقاً يتجاوز سطح الأحداث نحو فهم أعمق لبنية العلاقة بين المركز والإقليم، وللتحولات في إدارة موارد الدولة في ظل بيئة انتخابية متوترة واقتصاد يعاني من هشاشة بنيوية. فبين صناديق الاقتراع وأنابيب النفط، يرسم العراق ملامح معادلته الصعبة بين الشرعية السياسية والاستقرار الاقتصادي في مرحلة حاسمة من تاريخه المعاصر.

مقدمة: محطة سياسية واقتصادية في توقيت انتخابي حاسم

جاءت زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، والاتفاق الذي أعقبها حول استئناف تصدير نفط الإقليم، في توقيت سياسي حساس قريب من استحقاق انتخابي بالغ الأهمية. لم يكن الاتفاق مجرد خطوة اقتصادية فحسب، بل أداة سياسية واستراتيجية تهدف إلى تهدئة جبهة أساسية داخل بنية الدولة العراقية وإظهار قدرات تنفيذية وحصيلة سياسية قبل فتح صناديق الاقتراع.

الخلفية التاريخية والسياق الدستوري للنزاع النفطي

يُعتبر خلاف بغداد-أربيل حول النفط متجذراً منذ عام 2003، ويتخذ أبعاداً دستورية وقانونية وسياسية متشابكة. وضع الدستور العراقي (2005) مبادئ عامة حول ملكية النفط، لكن تفسيرات المواد -وخاصة المادة 112- بشأن آليات الإدارة والتصدير وُظِّفت لاحقاً بشكل متباين بين المركز والإقليم، مما أوجد فراغاً تشريعياً سمح بصياغة سياسات نفطية إقليمية (عقود مشاركة إنتاج) بالتوازي مع سياسات مركزية تطالب بتوحيد التسويق والتحصيل عبر «سومو». هذا السياق القانوني هو ما أوصل الأطراف إلى جولات متكررة من التفاوض والصدام القضائي والتحكيمي.

مخرجات الاتفاق: ما الذي تم الاتفاق عليه عملياً؟

- آلية التصدير والإدارة: نص التفاهم المرحلي على أن تتولى المؤسسة الاتحادية لتسويق النفط (SOMO) إدارة وتصدير الخام المنتج في إقليم كردستان عبر خط كركوك-جيهان إلى ميناء جيهان التركي، مع استثناءات للاستهلاك المحلي داخل الإقليم.

- حجم الصادرات المبدئي: حدد الاتفاق نطاقاً أولياً للإرسال يتراوح بين 180,000-190,000 برميل يومياً، مع إمكانية الارتفاع لاحقاً إلى مستويات تقارب إنتاج ما قبل الإيقاف (حوالي 230 ألف برميل يومياً).

- الشركات والمستحقات: شاركت ثماني شركات تمثل أكثر من 90% من إنتاج الإقليم في التفاهمات الأولية، واتفق الطرفان على آلية دفع تقضي بمقابل (تكلفة تشغيلية/حصة للشركات) تقدر بنحو 16 دولاراً لكل برميل لمستحقات الشركات قبل تحويل بقية العوائد إلى SOMO. كما شُرعت آلية لمعالجة متأخرات مالية تصل إلى نحو مليار دولار خلال مهلة محددة.

السبب الفني-القضائي لتوقف تصدير نفط إقليم كردستان

توقفت صادرات الإقليم في مارس 2023 بعد حكم تحكيمي دولي ألزم تركيا بدفع حوالي 1.5 مليار دولار للعراق بسبب صادرات غير مصرح بها لخام كردي عبر أنابيب إلى تركيا، مما أدى عملياً إلى إغلاق/تعطيل خط التصدير. لذا كان استئناف الصادرات مرتبطاً بتسوية تقنية/قضائية وسياسية تشمل أنقرة وبغداد وإربيل.

قراءة في دوافع الأطراف ومواقفها

- بغداد (السوداني وحكومته): تبحث عن موارد عاجلة لدعم ميزانية الدولة وتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي قبل الانتخابات، إلى جانب إظهار قدرة على إعادة توحيد سياسة التصدير وفرض سيادة مؤسسات الدولة في ملف استراتيجي. إبرام تفاهم مع أربيل يمنحها مكاسب سياسية داخلية ويخفف الضغوط المالية.

- أربيل (مسرور بارزاني والحزب الديمقراطي): يسعى إلى تأمين إيرادات مستقرة للإقليم، واستعادة قدرته على تنفيذ مشاريع محلية ودفع الرواتب، مع الحفاظ على أكبر قدر ممكن من الاستقلالية الإدارية والاقتصادية. المشاركة في اتفاق يتيح للإقليم سيولة عاجلة لكنه قد يقتضي تنازلات موقَّتة في مجال التصدير المباشر.

- الشركات الدولية والمشتغلون بالقطاع: يطالبون بوضوح آليات تشغيلية وقانونية تحفظ حقوقهم ومستحقاتهم، وتضمن إمكانية تصدير نفطهم بشفافية مع التزام الأطراف المحلية بتسوية المتأخرات. كان دورهم محورياً في التحرك نحو استئناف الضخ.

- الفاعلون الإقليميون والدوليون (تركيا والولايات المتحدة وغيرها): تركيا مطلوبة لتأمين طريق التصدير؛ فيما أبدت الولايات المتحدة والأطراف الدولية دعماً لجهود التوافق لأنها تسهم في استقرار سوق الطاقة وتقليل التوترات الإقليمية.

الأبعاد الأمنية: تهديدات البنية التحتية وتداعياتها

تُسلط الهجمات المتكررة بطائرات مسيرة واستهداف منشآت نفطية خلال السنوات الأخيرة الضوء على هشاشة البنى التحتية النفطية وعلى العلاقة المباشرة بين الأمن واستقرار الإيرادات. إن أي خرق أمني جديد قد يعرقل التشغيل أو يزيد من كلفة التأمين وإصلاح الأضرار، مما يضعف مردودية الاتفاق ويعيد تفاقم الخلافات السياسية. لذا يُعد تأمين خطوط الأنابيب ومحطات الضخ أولوية مشتركة لضمان جدوى الاستئناف.

التأثيرات السياسية والاقتصادية المحتملة

- سياسياً: نجاح تنفيذ الاتفاق يمنح السوداني حصيلة سياسية إيجابية قبل الانتخابات ويقوي موقعه التفاوضي، كما يضع بارزاني والإقليم في موقف تفاوضي أفضل داخلياً. أما فشل التنفيذ أو تأخر صرف الحصص فسيعيد إحياء التوتر ويغذي استقطاباً سياسياً جديداً.

- اقتصادياً: إعادة تصدير 180-190 ألف برميل يومياً ستُحسّن من إيرادات الدولة والإقليم فورياً، وتخفف بعض الضغوط على سوق الصرف والميزانية. لكنها لا تشكل حلاً طويل الأمد ما لم تُسبقها إصلاحات هيكلية وتنويع للاقتصاد للحد من الاعتماد الأحادي على النفط.

السيناريوهات المتوقعة (ثلاثة مسارات ممكنة)

السيناريو الأول – التوافق الوظيفي (الأرجح على المدى القريب): تنفيذ مرحلي للاتفاق، تحويل حصص مالية شهرية للإقليم، واستمرار تصدير كميات مبدئية مع معالجة النزاعات عبر لجان فنية. هذا سيناريو يُفضي إلى تهدئة نسبية قبل الانتخابات.

السيناريو الثاني – التصعيد الدوري: استمرار حلول مرحلية دون تسوية تشريعية؛ كل استحقاق انتخابي يعيد إشعال الخلافات، مع احتمال تعطيل الصادرات أو استخدام الملف كورقة ضغط سياسية. يظل هذا السيناريو ممكناً إذا فشلت الثقة التنفيذية.

السيناريو الثالث – الحل الشامل (طويل الأجل): إقرار قانون نفطي اتحادي أو آلية دائمة لتقسيم الإيرادات، مع لجنة مستقلة تدير تقييماً فنياً وقانونياً للحقول وأسواق التصدير. يتطلب هذا إرادة سياسية قوية وثقة متبادلة ومبادرات خارجية داعمة.

توصيات عملية لتثبيت النتائج وتحويل التفاهم إلى شراكة مستدامة

- توثيق قانوني واضح: تحويل أي تفاهم مرحلي إلى اتفاق مكتوب يحدد الكميات وآليات التحويل المالي وجداول زمنية لصرف الحصص، مع آليات تسوية سريعة للنزاعات.

- لجنة فنية-قانونية دائمة: تضم وزارة النفط وSOMO وحكومة الإقليم وممثلي الشركات الدولية وخبراء مستقلين لمراقبة الإنتاج والمبيعات والدفعات.

- خطط طوارئ أمنية وتقنية: حماية خطوط الأنابيب والبنى التحتية بآليات أمنية مشتركة وصيانة دورية لتقليل مخاطر التوقف.

- تنويع اقتصادي إقليمي ووطني: توجيه جزء من العوائد لصناديق استثمار محلية، وتمويل مشاريع في الطاقة (الغاز) والبنية التحتية والتعليم لتقليل الاعتماد على النفط.

- شفافية وتقارير منتظمة: نشر بيانات شهرية عن الإنتاج والصادرات والتحويلات المالية لرفع مستوى الثقة العامة وتقليل التبادل بالاتهامات.

خاتمة: بين ربح انتخابي ومكسب مؤسسي

قدّم اتفاق استئناف تصدير نفط إقليم كردستان الذي تولّد عن لقاء السوداني-بارزاني حلاً عملياً لمشكلة عالقة منذ 2023، ووفّر شريحة سيولة مهمة لبغداد وأربيل على حد سواء. لكن القيمة الحقيقية لهذا الإنجاز لا تقاس فقط بعدد البراميل المعادة إلى خطوط التصدير، بل بقدرته على تحويل تفاهم مؤقت إلى آلية مؤسساتية تحفظ الحقوق وتضع قواعد واضحة للتعامل في المستقبل. إذا ما رُصّدت هذه التفاهمات بإطار قانوني وتنفيذي شفاف، فستكون خطوة على طريق استقرار سياسي ضامن لنمو اقتصادي أكثر استدامة. وإذا بقيت حبراً على ورق أو خاضعة للتقلبات السياسية، فستتكرر الأزمة كلما اعترضت رياح الانتخابات مسار التوافق.